Verlegehinweise Pflaster

Achtung: Pflastersteine nie auf der verlegten Pflasterfläche schneiden! Geschnittene Steine sind sofort nach dem Schneiden (vor der Verlegung) mit sauberem Wasser von Schneidemehl/Betonschlämme zu reinigen.

Lager- und Verlegehinweise. Damit Sie viele Jahre Freude an Ihren Pflaster- und Mauersteinen haben, bitten wir Sie einige Punkte vor der Verlegung zu beachten.

Grundsätzlich sind die Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, sowie die der DIN 18318 zu beachten.

Nur wenn eine Außenanlage fachgerecht gebaut wird, sind die dauerhafte Funktionsfähigkeit und die langjährige Freude am Objekt gewährleistet. Aus diesem Grund wollen wir Ihnen auf den nächsten Seiten Tipps, Hinweise und Anregungen geben, die Sie in die Lage versetzen, richtig zu bauen.

Pflasterunterbau/Tragschicht

Je nach Belastung und Bodenbeschaffenheit wird als Unterbau eine nichtbindende Tragschicht aus Kies, Splitt und/oder Schotter in abgestufter Körnung 0/32

eingebracht. Die Tragschicht wird bis zur Standfestigkeit lagenweise verdichtet und muss planeben sein. Unebenheiten dürfen nicht durch die Pflasterbettung ausgeglichen werden, sonst können nach

dem Abrütteln Mulden entstehen. Die Stärke des Unterbaus ist von der Wasserdurchlässigkeit der anstehenden Böden und von der Nutzung der befestigten Fläche (Verkehrsbelastung) abhängig. Ein

Gefälle von mindestens 2 % (bei wasserdurchlässigem Pflaster 1%) ist einzuplanen. Wenn die Ableitung des Regenwassers in das Erdreich nicht gewährleistet ist, muss eine Drainage oder eine

Entwässerungsrinne eingebaut werden, damit Staunässe vermieden wird. Achten Sie darauf, dass insbesondere bei der Tragschicht die Oberfläche mit abgestuftem Material geschlossen wird, da sonst

die Gefahr besteht, dass das Pflasterbett in die Tragschicht einrieseln könnte. Das führt zu Verformungen der Pflasterdecke. (Grafik 1 – 3 )

Pflasterbett

Auf den verdichteten Unterbau wird eine ca. 3 - 5 cm starke Splittschicht oder Brechsand-Körnung 0/4 – 2/5 cm aufgebracht und sauber über Lehren abgezogen. Diese

abgezogene Schicht darf nicht verdichtet, befahren oder betreten werden. Das Pflasterbett schafft auch den Ausgleich von Höhendifferenzen der Pflastersteine, die herstellungsbedingt nicht zu

vermeiden sind. Um die geforderte Sollhöhe des fertigen Belages zu erreichen, muss das Verlegebett mit einer Überhöhe von ca. 1 – 2 cm hergestellt werden, um die sich die Endhöhe nach dem

Abrütteln reduziert.

Randeinfassung der Pflasterfläche

Pflastersteine müssen überall dort, wo stärkere Belastungen auftreten, immer eine Randeinfassung erhalten. Hierzu eignen sich Palisaden, Hoch- und Tiefbordsteine usw. besonders gut. Wenn im Gartenbereich auf eine Einfassung verzichtet wird, empfiehlt es sich, die äußere Steinreihe in Beton, mit Betonschulter zur angrenzenden Gartenfläche, zu setzen. Die Betonschulter sollte so anlegt werden, dass sie später mit Erde bzw. Rasen überdeckt werden kann. Pflastersteine und Platten weisen kleine Maßtoleranzen auf. Daher ist es zweckmäßig, vor dem Setzen der Randbegrenzung einzelne Pflastersteine bzw. Platten auszulegen, um so einen genauen Abstand zu ermitteln. (Grafik 4 und Abbildung)

Steinverlegung

Pflastersteine sind Naturprodukte und unterliegen deshalb auch farblichen Schwankungen. Um ein ausgewogenes Farbbild einer verlegten Fläche zu erreichen ist es

zwingend notwendig, Steine aus mehreren Steinpaketen wechselweise aus den einzelnen Paketscheiben und Lagen zu verlegen. (Grafik 5)

Halten Sie beim Verlegen einen Fugenabstand von 3 bis 5 mm ein. Abstandshalter sind kein Ersatz für das vorgeschriebene Fugenmaß. Da sich auch Pflastersteine

temperaturbedingt geringfügig verformen, dient die Fuge zum einen als Puffer und es werden Abplatzungen von Kanten vermieden, außerdem werden die Horizontalkräfte durch die Fuge aufgefangen und

abgeleitet. (Grafik 6 und 7)

Müssen Steine im Randbereich geschnitten werden, so sind diese mit klarem Wasser vorzunässen. Nach dem Zuschnitt sind die Oberflächen unverzüglich und gründlich mit

klarem Wasser abzuspülen. Unterbleibt dies, entstehen Schneidemehlrückstände, welche schwer bis gar nicht zu entfernen sind. Schneiden Sie die Pflastersteine nicht auf der verlegten Fläche, da

sich sonst der Sprühnebel der Nassschneidemaschine auf den Steinen absetzt. Passsteine dürfen generell nicht kleiner als der halbe Normalstein geschnitten werden.

Fugenverfüllung

Pflasterstein, Fuge und Fugenmörtel bilden bei der fertig verlegten Pflasterdecke eine funktionelle Einheit. Das Fugenmaterial dient dabei als elastische Stütze von

Stein zu Stein. Die Pflasterfläche ist nur dann voll funktionsfähig, wenn die Steinfuge ordnungsgemäß angelegt und mit dem richtigen Fugenmaterial vollständig verfüllt wird. Vor dem Abrütteln die

Pflasterfläche mit trockenem, sauberem, mehlkornarmem und geeignetem Fugenmaterial einsanden. Das heißt, es darf keine färbenden Feinstanteile enthalten, die sich in die Poren der Steinoberfläche

setzen können und eine Farbveränderung verursachen. Auf keinen Fall lehmhaltigen Sand oder Mörtel verwenden.

Nach jedem Einfegen der Fugen (Grafik 8 und Abbildung) muss der Pflasterbelag komplett abgefegt und gesäubert werden, um eine farbliche Beeinträchtigung der Steinoberfläche zu

vermeiden.

Durch mechanische Belastung und insbesondere durch Niederschlag kann sich die Fuge weiter verdichten und somit setzen. Es ist dann unbedingt erforderlich, die Fugen bis zur Vollständigkeit

nachzuverfugen. Diesem kann jedoch auch vorgebeugt werden, indem das Fugenmaterial beim Nachverfugen eingeschlämmt wird.

Pflasterfläche abrütteln

Es dürfen nur trockene Flächen abgerüttelt werden. Die Fugen müssen vor dem Abrütteln mit Fugenmaterial ausgefüllt sein, da sonst die

Gefahr der Verschiebung der Pflastersteine besteht. Die Pflasterfläche muss vor dem Abrütteln absolut sauber sein. Die Rüttlung, mit dem Flächenrüttler bei

angebrachter Gummimatte (Grafik 8), bis zur Standfestigkeit vornehmen. Erfolgt die Abrüttlung ohne Gummimatte, können dauerhaft bleibende Rüttlerspuren auf der Steinoberfläche sichtbar

werden.

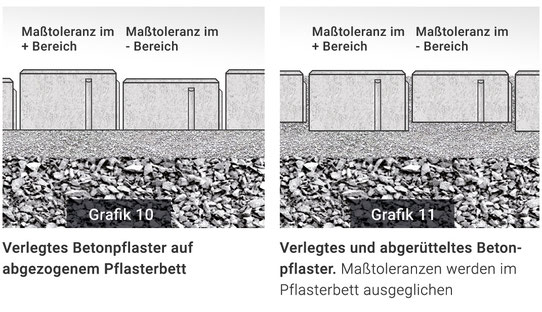

Das Abrütteln wird in mehreren nebeneinanderliegenden Bahnen, von der jeweils äußeren zur inneren Bahn mit Überlappung, durchgeführt. Durch das Abrütteln werden die

zulässigen Maßtoleranzen der Pflastersteinhöhe vollständig ausgeglichen (Grafik 10 und 11).

Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut vollständig zu verfüllen, was bedarfsweise bis zu einem Jahr nach der Verlegung immer wieder vorzunehmen ist. Unterbau, Oberbau mit Pflasterbettung,

Pflaster und Fugenmaterial bilden eine Einheit. Bei sorgfältiger Beachtung dieser Empfehlungen erhalten Sie eine dauerhafte, zuverlässige Flächenbefestigung.

Oberflächenentsiegelung mit wasserdurchlässigen, ökologisch wirksamen Pflasterbelägen

Die Sickerfähigkeit wasserdurchlässig befestigter Flächen setzt voraus, dass Ober- und Unterbau ebenfalls durchlässig, aber auch standfest sind. Entsprechend

sorgfältig muss die Materialauswahl erfolgen. Es sind möglichst wenig Feinstanteile zu verwenden. Für das Pflasterbett sind gebrochene oder ungebrochene Mineralstoffe wie Pflastersand 2/4 mm oder

Edelsplitt 2/5 mm zu bevorzugen. Der Durchlässigkeitsbeiwert K sollte in der Regel einem Mittelwert von K > 2,7 x 10-5 m/s entsprechen. Die Bemessungsregenspende von 270 l/(s x ha) soll

dauerhaft durch die wasserdurchlässige Flächenbefestigung und den Untergrund versickert werden können, wobei eine gute Filterstabilität der Schichten untereinander gewährleistet sein muss.

Bei wasserdurchlässigen Pflasterungen ist dafür zu sorgen, dass für den Fall starker Regenfälle eine zusätzliche Entwässerungseinrichtung vorhanden ist. Oberhalb von bindigem Untergrund kann die

Verlegung von Filterrohren vorgesehen werden, um das anfallende Wasser geeigneten Drainanlagen zuzuführen, die es in durchlässige Bereiche abführen. Zur Prüfung der Wasserdurchlässigkeit von

Böden sind bedarfsweise DIN 18130 und zum Nachweis der Filterstabilität von versickerungsfähigen Mineralstoff gemischen DIN 18035-5 heranzuziehen. Ansonsten sind die gleichen Regeln wie bei

Standardpflasterungen zu beachten.

Winter und Streuen

Streusalze schaden der Umwelt und auch das Aussehen der Flächenbeläge leidet mit den Jahren darunter. Wir empfehlen die Verwendung von Splitt. Wasserdurchlässig

befestigte Verkehrsflächen dürfen nicht mit Tausalzen oder anderen chemischen Auftaumitteln behandelt werden, da das versickernde Oberflächenwasser direkt ins Grundwasser gelangen kann.